Все записи автора dmin

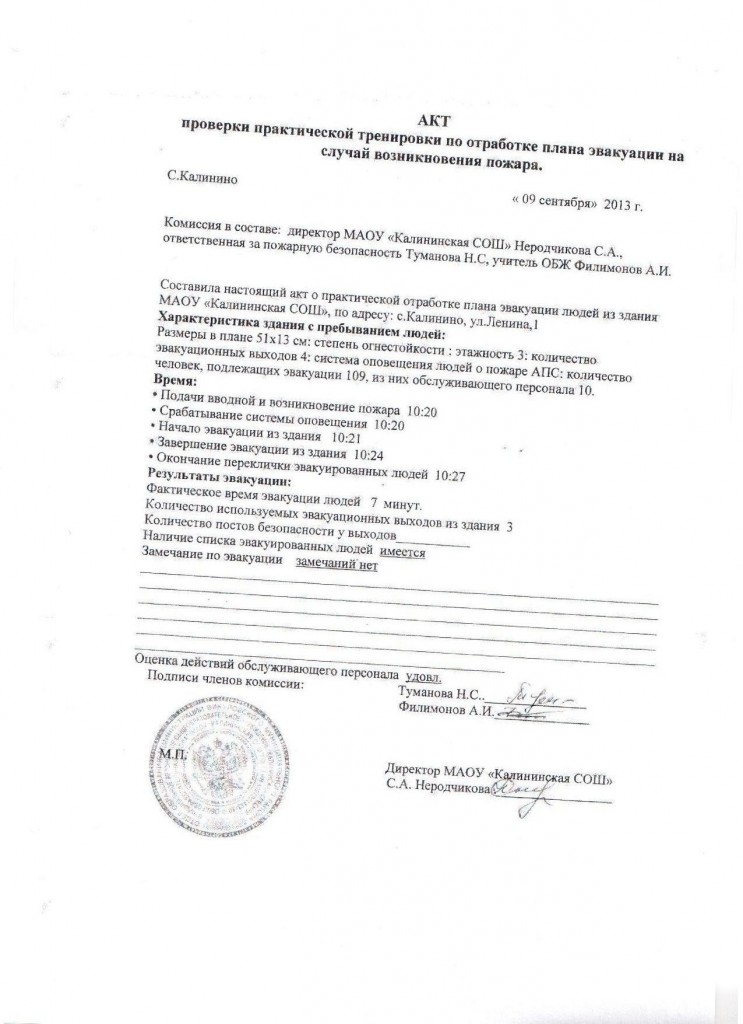

акт проверки практической тренировки по отработке плана эвакуации.

План проведения «Месячника гражданской обороны»

План проведения «Месячника гражданской обороны»

МАОУ «Калининская СОШ»

1. Беседы с учащимися по правилам поведения при ЧС техногенного и природного характера.

2. Тренировочная эвакуация учащихся и персонала.

3. Викторина по ГО и ЧС.

4. Просмотр фильма по ГО и ЧС.

5. Обновление стендов по действиям при теракте и пожарной безопасности

6. Размещение на сайте ОУ информации и плана проведения месячника гражданской защиты

C 4 сентября по 4 октября объявлен районный месячник по ГО и ЧС

Организация и проведение дезинфекционных мероприятий при энтеровирусных (неполио) инфекциях

Государственная система санитарно-эпидемиологического

нормирования Российской Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей

и благополучия человека

3.5. Дезинфектология

Организация и проведение дезинфекционных мероприятий при

энтеровирусных (неполио) инфекциях

Методические указания

МУ 3. 5. 3104 -13

Издание официальное

Москва -2013

Организация и проведение дезинфекционных мероприятий при энтеровирусных (неполио) инфекциях. Методические указания – М. Федеральное бюджетное учреждение науки «Научно-исследовательский институт дезинфектологии» Роспотребнадзора. 2013г.

1. Разработаны: ФБУН «НИИ дезинфектологии» Роспотребнадзора (Шестопалов Н.В., Пантелеева Л.Г., Федорова Л.С., Абрамова И.М., Цвирова И.М., Монастырский М.В.)

2. Утверждены руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 20 августа 2013 года.

3. Введены впервые.

Оглавление

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.. 3

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.. 3

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ДЕЗИНФЕКЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 4

3.1. Дезинфекционные мероприятия в очаге энтеровирусной (неполио) инфекции 4

3.2. Дезинфекционные мероприятия в медицинских организациях. 7

3.3. Дезинфекционные мероприятия в детских образовательных и оздоровительных организациях. 11

3.4. Дезинфекционные мероприятия на предприятиях общественного питания 12

3.5. Дезинфекционные мероприятия на предприятиях продовольственной торговли 19

3.6. Дезинфекционные мероприятия в общественных туалетах. 19

4. Нормативные и методические документы.. 14

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере

защиты прав потребителей и благополучия человека,

Главный государственный санитарный врач Российской Федерации

Г. Г. Онищенко

20.08. 2013 г.

3.5.Дезинфектология

Организация и проведение дезинфекционных мероприятий при энтеровирусной (неполио) инфекциях.

Методические указания

МУ 3.5.3104-13

___________________________________________________________

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящие методические указания предназначены для специалистов органов, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор; организаций, осуществляющих дезинфекционную деятельность; работников медицинских, образовательных, оздоровительных, коммунальных организаций (гостиницы, общежития), предприятий общественного питания, торговли, пищевой промышленности и иных организаций.

Методические указания устанавливают порядок организации и проведения дезинфекционных мероприятий в очагах энтеровирусной (неполио) инфекции, направленных на ее профилактику на объектах различного назначения, а также критерии выбора и эффективного применения средств и методов дезинфекции в конкретных условиях их использования.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

2.1. Энтеровирусная (неполио) инфекция — группа острых вирусных антропонозных инфекционных заболеваний.

2.2. Эпидемиологическая значимость энтеровирусной (неполио) инфекции определяется высокой контагиозностью, широким распространением, большим количеством возбудителей, определяющих полиморфизм клинических проявлений (от носительства до тяжелых форм с летальным исходом), отсутствием средств специфической профилактики. Наиболее опасным клиническим проявлением энтеровирусной (неполио) инфекции является энтеровирусный менингит.

2.3. Основными возбудителями энтеровирусных инфекций являются вирусы Коксаки А (24 серопипа) и В (6 серотипов), ECHO (34 серопита) и неклассифицированные энтеровирусы человека 68-71типов и тип 116.

2.4. Основным механизмом передачи энтеровирусной (неполио) инфекции является фекально-оральный, возможны также контактный и аэрогенный механизмы передачи. Путями передачи являются водный, пищевой, контактно-бытовой, воздушно-капельный. Факторами передачи могут служить контаминированные энтеровирусом вода, фрукты, овощи, другие пищевые продукты и объекты внешней среды – воздух и поверхности в помещениях, санитарно-техническое оборудование, столовая посуда, игрушки, белье, физиологические выделения и др.. Возможна передача инфекции через руки.

2.5. Энтеровирусы длительно выживают на (в) объектах внешней среды. Они сохраняют жизнеспособность в воде водопроводной – до 18 дней, в речной – до 33 дней, в очищенных сточных водах – до 65 дней, в осадке сточных вод – до 160 дней, на объектах внешней среды – до 3-х месяцев, при замораживании – в течение нескольких лет. Разрушаются энтеровирусы под воздействием ультрафиолетовых лучей, повышенной температуры, при кипячении, высушивании.

Энтеровирусы достаточно устойчивы к дезинфицирующим средствам на основе фенолов, четвертичных аммониевых соединений, изопропилового спирта, хлоргексидину и чувствительны к средствам на основе окислителей (хлор- и кислородактивные, надуксусная кислота), альдегидам, третичным аминам, полимерным производным гуанидина. Наиболее активны в отношении энтеровирусов препараты на основе дихлоризоцианурата натрия и трихлоризоциануровой кислоты, хлорпроизводных гидантоина, диоксида хлора, а также композиционные средства.

2.6. К применению для дезинфекции при энтеровирусной инфекции допускаются только средства, зарегистрированные в установленном порядке, имеющие свидетельство о государственной регистрации, декларацию о соответствии, инструкцию по применению, в которой должно содержаться указание на вирулицидное действие дезинфицирующего средства, этикетку (тарную).

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ДЕЗИНФЕКЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

3.1. Дезинфекционные мероприятия в очаге энтеровирусной (неполио) инфекции

3.1.1. Медицинский работник при выявлении лица, подозрительного на заболевание энтеровирусной (неполио) инфекцией, до уточнения диагноза и госпитализации больного или отмены диагноза организует в очаге проведение текущей дезинфекции, а также инструктирует лиц из его окружения о правилах соблюдения личной гигиены и ухода за больным.

3.1.2. Больного изолируют, помещая в отдельную комнату или в отгороженную её часть.

3.1.3. Лицо, ухаживающее за больным, должно соблюдать правила личной гигиены. К уходу за больным в домашнем очаге не допускаются дети.

3.1.4. При уходе за больным, контакте с предметами в окружении больного (одежда больного, постельные принадлежности, дверные ручки и т.п.), потенциально контаминированными энтеровирусами, рекомендуется пользоваться одноразовыми медицинскими масками (или четырёхслойной марлевой маской), надевать резиновые перчатки. По завершении работы руки в перчатках следует обработать салфеткой, смоченной раствором дезинфицирующего средства, снять перчатки, вымыть руки и обработать их кожным антисептиком.

3.1.5. Для больного с энтеровирусной инфекцией выделяется отдельная столовая посуда и приборы для приёма пищи, лекарств, индивидуальное полотенце, постельные принадлежности, при необходимости – одноразовые носовые платки.

3.1.6. Для проведения текущей дезинфекции в домашнем очаге для обеззараживания вещей больного используют метод кипячения в течение 30 мин с добавлением моющего средства или дезинфицирующие средства, обладающие вирулицидным действием на энтеровирусы, разрешенные для применения в присутствии людей, которые применяют также для обработки поверхностей в помещениях.

3.1.7. В помещении, где находится больной, ежедневно проводят влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств и проветривают его как можно чаще (не менее 4-х раз в день).

3.1.8. Санитарно-техническое оборудование (умывальник, унитаз, бидэ, краны, ручки) обрабатывают с использованием моющих и дезинфицирующих средств.

3.1.9. После проведения уборки, уборочный инвентарь кипятят в отдельной посуде не менее 15 минут, либо погружают в раствор дезинфицирующего средства. После экспозиции его прополаскивают, высушивают и хранят в сухом виде в специально выделенной для этого отдельной емкости.

3.1.10. При отсутствии канализации выделения больного собирают в отдельные емкости и заливают (засыпают) хлорактивными дезинфицирующими средствами (хлорная известь, гипохлорит кальция и др.) после чего емкости опорожняют и обеззараживают, заполняя их дезинфицирующим раствором. Обязательной дезинфекции с применением хлорактивных или других разрешенных для этих целей дезинфицирующих средств подлежат надворные санитарные установки и выгребные ямы.

3.1.11. Посуду больного дезинфицируют кипячением в 2% растворе пищевой соды в течение 30 мин. или путем погружения в дезинфицирующий раствор с последующим мытьем и высушиванием. Просушивают посуду в вертикальном положении, не вытирая её полотенцем. Остатки пищи обеззараживают кипячением или с помощью разрешенных для этих целей дезинфицирующих средств.

3.1.12. Использованное бельё больного складывают в отдельную ёмкость с крышкой. Обеззараживание белья перед стиркой осуществляют кипячением в 2% растворе кальцинированной соды или 0,5% растворе любого моющего средства в течение 30 минут с момента закипания, затем стирают и высушивают. Запрещается сдавать белье больного в общую прачечную. После опорожнения емкость для сбора белья больного обрабатывается раствором дезинфицирующего средства.

3.1.13. Предметы ухода за больным, игрушки обеззараживают способом погружения в дезинфицирующий раствор с последующим мытьем и высушиванием.

3.1.14. Обработку рук больного, а также рук персонала (лица), ухаживающего за ним, проводят с использованием мыла, растворов антисептиков, гелей, дезинфицирующих салфеток с вирулицидным эффектом.

3.1.15. Маски меняют через каждые 4 часа. Использованные марлевые маски кипятят в течение 30 минут с момента закипания. Резиновые перчатки многократного использования, не снимая с рук, протирают дезинфицирующим средством, снимают, погружают в раствор дезинфицирующего средства или кипятят в течение 30 мин., промывают под проточной водой высушивают. Одноразовые перчатки и маски после обеззараживания уничтожают.

3.1.16. После госпитализации больного в помещениях, где он находился, в санузле, которым пользовался больной, проводят заключительную дезинфекцию своими силами, силами персонала организации, либо организации дезинфекционного профиля. Транспорт, которым производилась эвакуация больного, подлежит обеззараживанию в установленном порядке.

3.1.17. В период эпидемиологического неблагополучия по заболеваемости энтеровирусной инфекцией территориальные специализированные учреждения, осуществляющие дезинфекцию в очагах инфекционных болезней, должны иметь неснижаемый запас дезинфицирующих средств.

3.1.18. При выявлении больного в учреждении, дезинфекцию проводят во всех местах общего пользования и пребывания больного.

3.1.19. Если в очаге имеются насекомые (мухи, тараканы), перед проведением заключительной дезинфекции в помещениях проводят дезинсекцию.

3.1.20. При проведении заключительной дезинфекции поверхности в помещениях обрабатывают способом орошения раствором дезинфицирующего средства с помощью различных распылителей. Предметы, бывшие в употреблении у больного (посуда, белье, предметы ухода и пр.), обрабатывают способом протирания, либо погружают в дезинфицирующий раствор.

3.1.21. Постельные принадлежности (при отсутствии водонепроницаемых чехлов-наматрасников, позволяющих их дезинфицировать) обеззараживают камерным методом.

3.1.22. Все виды работ при проведении заключительной дезинфекции осуществляют с использованием средств индивидуальной защиты (маска или респиратор, халат, шапочка, резиновые сапоги).

3.2. Дезинфекционные мероприятия в медицинских организациях

3.2.1. В случае выявления больного энтеровирусной (неполио) инфекцией или с подозрением на это заболевание в медицинской организации неинфекционного профиля, принимаются меры для предупреждения распространения инфекции среди пациентов и персонала.

3.2.2. Больной с энтеровирусной (неполио) инфекцией или с подозрением на это заболевание до госпитализации в инфекционный стационар (или выписки домой) изолируется в отдельную палату с санузлом, где организуется проведение текущей дезинфекции силами персонала учреждения.

3.2.3. В отделении, где выявлен больной, организуется текущая дезинфекция силами персонала с момента выявления больного на срок медицинского наблюдения за контактными. Не допускается прием новых пациентов в отделение до окончания медицинского наблюдения за контактными. С контактными лицами проводят беседы о симптомах энтеровирусной инфекции и мерах профилактики этого заболевания.

3.2.4. С момента выявления больного энтеровирусной инфекцией в медицинской организации в течение всего времени его пребывания до выписки или перевода в другую медицинскую организацию, текущей дезинфекции подлежат объекты внутрибольничной среды в окружении больного, в том числе: изделия медицинского назначения (включая приборы, аппараты и оборудование), предметы ухода, посуда, дверные ручки, предметы обстановки (спинки кроватей, прикроватные тумбочки и др.), санитарно-техническое оборудование, игрушки и другие объекты, а также воздух в помещениях, выделения больного, медицинские и бытовые отходы.

После, перевода больного в другое помещение, отделение или стационар, а также в случае смерти пациента проводят заключительную дезинфекцию, подвергая дезинфекции все предметы в помещении, в котором находился больной.

Заключительную дезинфекцию проводят в отсутствии пациентов, при этом персонал, выполняющий обработку, должен использовать средства индивидуальной защиты, рекомендуемые в инструкциях по применению каждого конкретного средства.

3.2.5. В период пребывания больного энтеровирусной (неполио) инфекцией во всех отделениях медицинской организации проводят профилактическую дезинфекцию по эпидемиологическим показаниям. Профилактическую дезинфекцию по эпидемиологическим показаниям осуществляют с учетом эпидемиологических особенностей энтеровирусной (неполио) инфекции (инкубационный период, устойчивость и длительность выживания возбудителя на объектах, имеющих наибольшее эпидемиологическое значение) и режимов применения средств дезинфекции.

3.2.6. Для дезинфекции используют химические, физические средства, оборудование, аппаратуру и материалы, разрешенные к применению в медицинских организациях.

Очаговую дезинфекцию, а также профилактическую дезинфекцию по эпидемиологическим показаниям, осуществляют по режимам, рекомендованным при энтеровирусной (неполио) инфекции.

3.2.7. С целью обработки различных объектов выделяют отдельные емкости для рабочих растворов дезинфицирующих средств:

— для дезинфекции изделий медицинского назначения;

— для дезинфекции предметов ухода;

— для дезинфекции посуды;

— для дезинфекции игрушек;

— для дезинфекции поверхностей в помещениях, мебели, аппаратов, приборов и оборудования;

— для обеззараживания белья;

— для обеззараживания уборочного материала;

— для обеззараживания отходов классов Б (в случае отсутствия установок для обеззараживания).

Емкости с рабочими растворами дезинфицирующих средств должны быть снабжены плотно прилегающими крышками, иметь четкие надписи или этикетки с указанием средства, его концентрации, назначения, даты приготовления, предельного срока годности раствора.

3.2.8. Изделия медицинского назначения после каждого их применения подлежат дезинфекции независимо от дальнейшего их использования (включая изделия однократного или многократного применения; изделия, требующие в дальнейшем проведения предстерилизационной очистки и стерилизации). Выбор метода зависит от особенностей изделия и его назначения.

При выборе дезинфицирующего средства необходимо учитывать рекомендации изготовителей изделий медицинского назначения, касающиеся воздействия конкретных дезинфекционных средств на материалы этих изделий.

Дезинфекцию изделий выполняют ручным (в специально предназначенных для этой цели емкостях) или механизированным (моюще-дезинфицирующие машины, ультразвуковые установки) способами.

При проведении дезинфекции растворами химических средств изделия медицинского назначения погружают в рабочий раствор средства с обязательным заполнением каналов и полостей. Разъемные изделия погружают в разобранном виде, инструменты с замковыми частями замачивают раскрытыми, сделав этими инструментами в растворе несколько рабочих движений.

Объем емкости для проведения обработки и объем раствора средства в ней должны быть достаточными для обеспечения полного погружения изделий медицинского назначения в раствор; толщина слоя раствора над изделиями должна быть не менее одного сантиметра.

Дезинфекцию способом протирания допускается применять для тех изделий медицинского назначения, которые не соприкасаются непосредственно с пациентом или конструкционные особенности которых не позволяют применять способ погружения.

3.2.9. Предметы ухода за пациентами (подкладные клеенки, фартуки, чехлы матрасов из полимерной пленки и клеенки) дезинфицируют способом протирания тканевой салфеткой, смоченной раствором дезинфицирующего средства; кислородные маски, рожки от кислородной подушки, шланги электро/вакуум отсосов, судна, мочеприемники, тазики эмалированные, наконечники для клизм, резиновые клизмы и др. − способом погружения в раствор дезинфицирующего средства с последующим промыванием водой. Этим же способом обеззараживают медицинские термометры. Для обработки предметов ухода за пациентами возможно использование моюще-дезинфицирующих установок, разрешенных для применения в установленном порядке.

3.2.10. Посуду больного обеззараживают после каждого использования.

По эпидемиологическим показаниям в соматических стационарах, где выявлен инфекционный больной, проводят дезинфекцию посуды и других пациентов.

Обеззараживание осуществляют химическим (растворы дезинфицирующих средств, в том числе в моечной машине) или термическим (кипячение, обработка в суховоздушном стерилизаторе и др.) методом.

Остатки пищи собирают в маркированную емкость (бак, ведро, и т.п.) с крышкой и обеззараживают в этой же емкости путем кипячения или дезинфицирующими средствами.

Механическую мойку посуды в специальных моечных машинах проводят в соответствии с прилагающимися инструкциями по эксплуатации.

3.2.11. Способом протирания обеззараживают подоконники, двери, дверные ручки, спинки кроватей, прикроватные тумбочки, водопроводные краны, кнопки, клавиши и других устройства смывных бачков.

3.2.12. Игрушки дезинфицируют один раз в конце дня, погружая в дезинфицирующий раствор.

3.2.13. Обеззараживание загрязненных выделениями и биологическими жидкостями изделий из текстильных материалов (нательного и постельного белья, полотенец, носовых платков, подкладных пеленок, спецодежды медицинского персонала) осуществляют путем замачивания в растворах дезинфицирующих средств перед стиркой или в процессе стирки в стиральных машинах проходного типа по программе стирки (обработки) белья в медицинских учреждениях.

Сбор грязного белья осуществляют в закрытой таре (клеенчатые или полиэтиленовые мешки, специально оборудованные и маркированные бельевые тележки или другие аналогичные приспособления). Персонал должен работать с использованием средств индивидуальной защиты.

3.2.14. Матрацы, подушки, одеяла по мере загрязнения, а также после выписки (смерти) больного, должны подвергаться дезинфекционной камерной обработке. В случае использования для покрытия матрацев чехлов из материала, допускающего влажную дезинфекцию, камерная обработка не требуется.

3.2.15. Выделения и биологические жидкости больных энтеровирусной инфекцией или лиц с подозрением на нее — отделяемое слизистых полости рта и зева, рвотные массы, кровь, кал, моча, собирают в емкости, предназначенные для их сбора. Емкости после обеззараживания содержимого в них биологического материала опорожняют в канализацию и дезинфицируют способом погружения в раствор дезинфицирующего средства. При отсутствии канализации выделения и биологические субстраты дезинфицируют непосредственно в емкостях.

3.2.16. Сбор, временное хранение и удаление отходов различных классов опасности в медицинских организациях осуществляют в соответствии с санитарными правилами по обращению с медицинскими отходами.

3.2.17. Воздух в помещениях следует обеззараживать с помощью разрешенных для этой цели оборудования и/или химических средств, применяя следующие технологии:

— воздействие ультрафиолетовым излучением с помощью открытых и комбинированных бактерицидных облучателей, применяемых в отсутствии людей, и закрытых облучателей, в том числе рециркуляторов, позволяющих проводить обеззараживание воздуха в присутствии людей; необходимое число облучателей для каждого помещения определяют расчетным путем с учетом объема помещения согласно действующим нормам;

— воздействие аэрозолями дезинфицирующих средств в отсутствии людей с помощью специальной распыляющей аппаратуры (генераторы аэрозолей) при проведении заключительной дезинфекции, при проведении генеральных уборок;

— воздействие озоном с помощью установок — генераторов озона в отсутствии людей при проведении заключительной дезинфекции и при проведении генеральных уборок;

— применение антимикробных фильтров, в том числе электрофильтров.

Технология обработки и режимы обеззараживания воздуха должны соответствовать инструкциям по применению конкретных дезинфицирующих средств и руководствам по эксплуатации конкретного оборудования, предназначенных для обеззараживания воздуха в помещениях.

3.2.18. Влажную уборку палат, кабинетов и других помещений проводят не менее 2-х раз в день с применением одного из дезинфицирующих средств. Помещения проветривают не менее 4 раз в день.

3.2.19. В целях профилактики инфекции у персонала, оказывающего медицинскую помощь больному энтеровирусной инфекцией, обеззараживанию подлежат руки медицинских работников (гигиеническая обработка рук).

Целесообразно предусматривать возможность обеспечения медицинских работников индивидуальными емкостями (флаконами) небольших объемов с кожным антисептиком.

Перчатки необходимо надевать во всех случаях, когда возможен контакт с больным, а также с выделениями больного, кровью или другими биологическими субстратами, потенциально или явно контаминированными микроорганизмами, слизистыми оболочками, поврежденной кожей.

3.2.20. Все виды работ по уходу за пациентом (перестилание постелей, общая или частичная санитарная обработка кожных покровов пациентов, переодевание, кормление и др.) следует выполнять в одноразовых перчатках. После каждого контакта с больным персонал обязан обеззараживать руки кожным антисептиком.

Не допускается использование одной и той же пары перчаток при контакте (для ухода) с двумя и более пациентами, при переходе от одного пациента к другому или от контаминированного микроорганизмами участка тела — к чистому. После снятия перчаток проводят гигиеническую обработку рук кожным антисептиком.

При загрязнении перчаток выделениями, кровью и т.п. во избежание загрязнения рук в процессе их снятия, следует тампоном (салфеткой), смоченным раствором дезинфицирующего средства (или антисептика), убрать видимые загрязнения. Перчатки снимают, погружают их в раствор средства, затем уничтожают.

3.2.21. Медицинский персонал должен работать в одноразовых масках или респираторах, масках из 4-х слойной марли, закрывающих рот и нос. Маски меняют каждые 4 часа. Для сбора масок выделяют емкость с крышкой. Обеззараживают их погружением в один из дезинфицирующих растворов. Респираторы и маски одноразового использования после обеззараживания уничтожают.

3.3. Дезинфекционные мероприятия в детских образовательных и оздоровительных организациях

3.3.1. В детских образовательных и оздоровительных организациях в период эпидемиологического неблагополучия профилактическую дезинфекцию в местах общего пользования – туалетах, ванных комнатах, буфетах, столовых, пищеблоке и других помещениях проводит персонал учреждения с применением дезинфицирующих средств, обладающих вирулицидным действием в отношении энтеровирусных (неполио) инфекций.

3.3.2. Для проведения дезинфекции используют наиболее безопасные дезинфицирующие средства – кислородактивные, композиционные препараты на основе катионных поверхностно активных веществ (полимерные производные гуанидина, третичные амины), а также хлорактивные средства, разрешенные для применения в детских учреждениях. Не применяют средства на основе альдегидов, фенолов и надуксусной кислоты.

3.3.3. Дезинфекции подлежат столовая посуда, игрушки, предметы обстановки в комнатах приема пищи, игровых, спальных комнатах, двери и дверные ручки, подоконники, спинки кроватей, прикроватные тумбочки. Помещения проветривают как можно чаще, не менее 4-х раз в день.

3.3.4. В санузлах, душевых, ванных комнатах дезинфицируют водопроводные краны, кнопки, клавиши и другие устройства смывных бачков, санитарно-техническое оборудование (раковины, унитазы, ванны, поддоны).

3.3.5. Столы, клеенки обеденных столов, пластмассовые скатерти после каждого приема пищи моют с использованием синтетических моющих средств, а при их отсутствии — горячим мыльным или 2% содовым раствором с помощью чистой прокипяченной ветоши.

3.3.6. В период эпидемиологического неблагополучия, а также при выявлении лиц с подозрением на энтеровирусную (неполио) инфекцию, персонал обрабатывает руки кожным антисептиком, предназначенным для гигиенической обработки рук.

В этот же период проводят профилактическую дезинсекцию и дератизацию, независимо от наличия или отсутствия членистоногих или грызунов.

3.3.7. Очаговую дезинфекцию (текущую и заключительную) в образовательных учреждениях и оздоровительных учреждениях для детей организуют и проводят, как указано в пп.3.1.18 -3.1.22.

3.4. Дезинфекционные мероприятия на предприятиях общественного питания

3.4.1. На предприятиях общественного питания в период эпидемиологического неблагополучия профилактическая дезинфекция проводится с применением дезинфицирующих средств, обладающих вирулицидным действием, которые можно использовать в присутствии людей. С ограничениями, в помещениях не предназначенных для постоянного пребывания людей, применяют хлорактивные и кислородактивные дезинфицирующие средства. Не рекомендуется применять дезинфицирующие средства на основе альдегидов и фенолов.

3.4.2. Дезинфекции подлежат поверхности в помещениях и оборудование, столы, клеенки, кухонный инвентарь, посуда, подносы, санитарно-техническое оборудование, мусоросборники, уборочный инвентарь.

3.4.3. Персонал, занятый приготовлением и раздачей пищи обрабатывает руки кожным антисептиком, предназначенным для гигиенической обработки рук.

3.4.4. Генеральная уборка помещений и инвентаря с применением дезинфицирующих средств проводится еженедельно.

3.5. Дезинфекционные мероприятия на предприятиях продовольственной торговли

3.5.1. На предприятиях продовольственной торговли в период эпидемиологического неблагополучия профилактическая дезинфекция проводится с применением дезинфицирующих средств, обладающих вирулицидным действием, которые можно использовать в присутствии людей. С ограничениями, в помещениях не предназначенных для постоянного пребывания людей, применяют хлорактивные и кислородактивные дезинфицирующие средства. Не рекомендуется применять дезинфицирующие средства на основе альдегидов и фенолов.

3.5.2. Генеральная уборка помещений и инвентаря с применением дезинфицирующих средств проводится еженедельно.

3.5.3. В период эпидемиологического неблагополучия персонал предприятий продовольственной торговли, контактирующий с пищевыми продуктами (прием, складирование, реализация), обрабатывает руки кожным антисептиком, предназначенным для гигиенической обработки рук.

3.5.4. Специализированный транспорт, предназначенный для перевозки пищевых продуктов и продовольственного сырья, ежедневно подвергают мойке с применением моющих средств и один раз в неделю обеззараживают растворами дезинфицирующих средств.

3.6. Дезинфекционные мероприятия в общественных туалетах

3.6.1. В период эпидемиологического неблагополучия профилактическая дезинфекция в общественных туалетах проводится с применением дезинфицирующих средств, обладающих вирулицидным действием, которые можно использовать в присутствии людей.

3.6.2. Уборку всех помещений общественного туалета с использованием дезинфицирующих и моющих средств проводят систематически, не менее 4 раз в день, а при загрязнении – чаще.

3.6.3. В общественных туалетах дезинфекции подлежат поверхности в помещениях, в том числе ручки сливных бачков, ручки дверей, санитарно-техническое оборудование (унитазы, раковины, сиденья на унитазы), уборочный инвентарь.

3.6.4. В мобильных автономных туалетах перед началом эксплуатации в бак для сбора и консервации отходов заливают необходимые количества дезинфицирующего средства и воды. При заполнении бака отходами на 75% емкости бака, производят его опорожнение согласно Инструкции по эксплуатации и обслуживанию туалетной системы. Опорожненный бак промывают водой с помощью шланга, затем раствором дезинфицирующего средства, приготовленных в отдельной емкости. Для консервации отходов используют дезинфицирующие средства на основе четвертичных аммониевых соединений, а для обеззараживания — хлорактивные.

3.6.5. Заправку сливных бачков осуществляют дезинфицирующими средствами на основе четвертичных аммониевых соединений, в соответствии с инструкцией для конкретного средства. Рабочие растворы средства готовят непосредственно в сливном бачке.

3.6.6. В период эпидемиологического неблагополучия по энтеровирусной инфекции, посетители мобильных автономных туалетов рекомендуется обеспечить кожными антисептиками для гигиенической обработки рук.

4. Нормативные и методические документы

Санитарно-эпидемиологические правила «Профилактика энтеровирусных (неполио) инфекций» СП 3.1.2950-11.

Санитарно-эпидемиологические правила «Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней» СП 1.3.2322-08.

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» СанПиН 2.4.5.2409-08.

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» СанПин 2.4.1.3049-13.

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы лагерей труда и отдыха для подростков» СанПин 2.4.2.2842-11.

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы детских санаториев» СанПин 2.4.2.2843-11.

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» СанПиН 2.1.7.2790-10.

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» СанПиН 2.1.3.2630-10.

Санитарно-эпидемиологические правила «Санитарно — эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» СП 2.3.6.1079-01.

Санитарно-эпидемиологические правила «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов» СП 2.3.6.1066-01.

Санитарно — эпидемиологические правила «Санитарно — эпидемиологические требования к проведению дератизации» СП 3.5.3.1129-02.

Методические указания «Эпидемиологический надзор и профилактика энтеровирусных (неполио) инфекций». МУ 3.1.1.2363-08.

Руководство по медицинской дезинсекции. Р 3.5.2.2487-09 (утверждено Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 26.02.2009г.)

Методические рекомендации по размещению, устройству и эксплуатации общественных туалетов в г. Москве. МосМР 2.1.2.007-03.

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации № 100 от 26.03.99г. «О совершенствовании организации скорой медицинской помощи населению Российской Федерации».

О профилактике энтеровирусной инфекции

О профилактике энтеровирусной инфекции

Ежегодно регистрируется сезонный подъем заболеваемости энтеровирусными инфекциями в летне-осенний период.

В летний период заболеваемость энтеровирусными инфекциями среди населения начинает регистрироваться с началом наступления купального сезона и продажи свежих ягод, фруктов, овощей. Большинство заболевших отмечают, что первые признаки заболевания начинаются через 3-5 дней после употребления некипяченой воды, плохо вымытых ягод, фруктов, овощей или купания в водоёмах или бассейнах. Ещё одним путём заражения энтеровирусной инфекцией является контактно-бытовой – через предметы обихода, при контакте с больным энтеровирусной инфекцией.

Клиническая картина характеризуется повышением температуры до 39-40 градусов, часто заболевание протекает в виде ангины.

Серозный менингит — одно из клинических проявлений энтеровирусной инфекции, когда к вышеперечисленным симптомам присоединяются головная боль, рвота.

Возбудители этого инфекционного заболевания — энтеровирусы, относятся к кишечным вирусам.

Источник инфекции – человек, больной энтеровирусной инфекцией, или носитель.

Учитывая пути передачи инфекции – через воду, контактно-бытовой, пищевой – в целях предупреждения распространения заболевания необходимо:

v при первых признаках заболевания сразу обращаться в медицинские учреждения, не заниматься самолечением. Изолировать больного, обязательно провести генеральную уборку в квартире;

v соблюдать правила личной гигиены, мыть как можно чаще руки горячей водой и с обязательным использованием мыла, после каждого посещения туалета и перед приёмом пищи. Использовать индивидуальное полотенце или одноразовое бумажное полотенце;

v не употреблять для питья сырую воду, а также водопроводную воду из крана после очистительной или фильтровальной установки. Пить только кипячённую или бутилированную воду. Для питья использовать одноразовые или индивидуальные стаканы;

v ягоды, овощи, фрукты и зелень после тщательного мытья ошпаривать кипятком. Особое внимание обратить на качественную обработку продуктов, употребляемых детьми;

v развесной творог, молоко, особенно для питания детей, подвергать термической обработке;

v соски, пустышки ошпаривать кипятком;

v продукты, хлеб хранить в закрытом виде. Не покупать в магазинах продукты без упаковки производителя.